お盆を過ぎてもこの猛暑。昨年の夏も暑かったのにそれどころではない暑さ…。

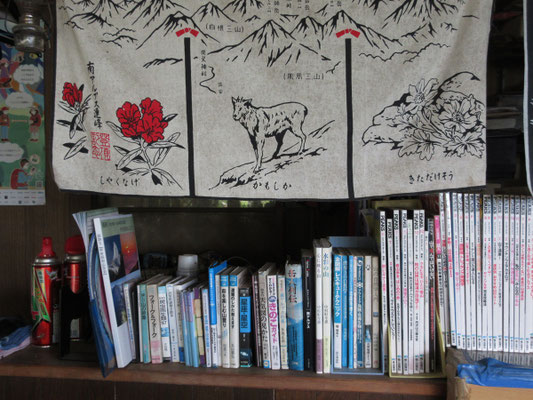

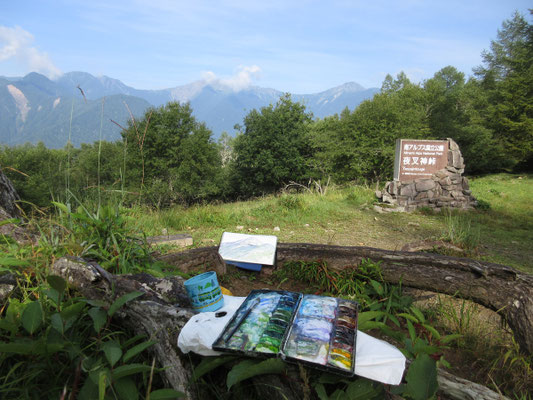

それでは〜と前々から一度泊まりに行きたかった夜叉神峠小屋に行くことにしました。ここは鳳凰三山への登り口で、通り過ぎる登山者は多いですが、登山口に近いため宿泊の人はそうそう居ません。が、目の前に開ける白峰三山の大展望が素晴らしく、私はスケッチのために秋や雪の季節含め何度も通っている所。

幾度も来ているのになかなかお世話になる事がない小屋でしたが、今回は小屋を目的にやってきました。

当日は昼前には小屋に到着。たっぷりと時間はあります。が、やはり到着時にはすでに雲がモクモクで残念ながら白峰三山の展望はなし。ゆっくりと小屋周辺を散策しつつ、界隈のスケッチで過ごしました。

小屋から30mほど行った樹林の影にあるのが、夜叉神の石祠です。夜叉神峠と地名になっているその謂れが、この石祠そのものでした。

「大昔、甲斐の国の荒れ川・水出川の源に猛々しい一柱の神が棲んでいた。身の丈は七尺余り、両眼はらんらんと輝き非常に粗暴な振る舞いが多く悪疫洪水、暴風雨と里人を困らせていた。人々はこれを“夜叉神祟り”と言って恐れた。」

里人たちは水出川を一望に見渡せるこの峠に石祠を建立し夜叉神を祀り、神事・祭祀を専らにし仕えたので、荒ぶる神の心も解け、その後久しくこの地も災害に冒されることがなくなったとの言い伝えです。

それと甲府盆地西部に流れる大きな河川「御勅使川(みだいがわ)」は元々上記の「水出川」が転じたものだそうです。

今から千年も前に大洪水が起こり、それは釜無川から甲府盆地を越え遠く一宮まで達したとのこと。時の甲斐の国造・秋津はその惨状を朝廷に奏上したところ、淳和天皇はいたく心を痛められ勅使をご差遣になり、水難防除を祈念されたと。

ここから水出川が御勅使川に転じたそうですが、普通は読めないですよね。

実際、この夜叉神峠小屋の裏には国交省が敷設した立派な雨量観測設備があり、現在でも重要な雨量等の監視拠点となっているのでした。(登山道に見える黒い管は水道用ではなく、この施設のための電源とデータ送信用ケーブルだそうです。小屋の方に色々教わりました。)