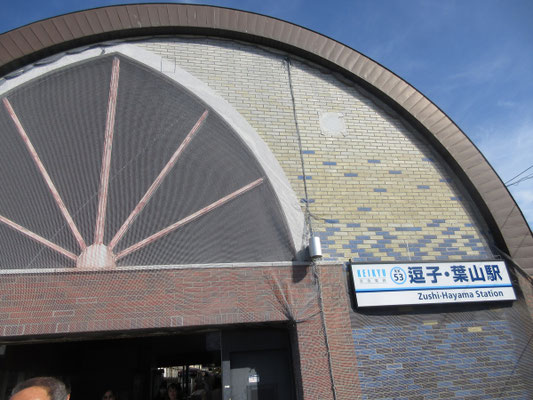

9月のある日、新聞を読んでいてこの映画「炎はつなぐ」の事を知りました。ミニシアターでしか上映しないドキュメント映画ですが、その内容にとても惹かれ10月上旬、逗子の小さな映画館まで観に行って来ました。

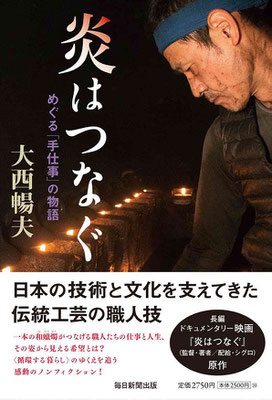

監督は写真家でもある大西暢夫氏。ダムに沈む村や東日本大震災、障害者施設などをテーマにした写真や今回のような映画も撮っています。

ここで言う“炎”とは和ろうそくの特別なゆらぎのある灯火のことです。和蝋燭の原料はウルシ科のハゼの実です。実を収穫する人は「ちぎりこさん」と言い、採った実を搾って蝋にします。大量に出る搾り滓は藍染の色を出す発酵の為の熱源として使います。…というように、一つのものが生まれる手仕事の裏には多くの職人さんの手がかかっていて、また仕事そのものが次の仕事や他の仕事に繋がっていき無駄がありません。

和蝋燭の芯になる「灯芯草・とうしんそう」の皮むきをして芯の材料となるものは、蝋燭のほかに写真のように菜種油に浸した灯芯として使われます。これは菜種油を燃やして出る油煙を溜めて、そこから墨を作るためです。何と気の遠くなるような精魂込められた仕事なのでしょう。

その他にも登場する職人さん達とその仕事がすべて絡み合い、最後に一本一本の美しい和蝋燭として完成される過程が映像のなかに収められています。

この映画には14種の職人さんが登場しますが、実際はもっともっと多くの人達が関わっているのが、古くから日本でずっと営まれてきた手仕事の系譜です。そしてこれら手仕事のすべてに無駄がなく、残滓がまた次の仕事につながり、最後にはすべてが土に還るものばかりなのです。

とてもいい映画でした。下記には神奈川県で唯一の上映会場であった逗子の小さな小さなシネマを写真で紹介します。